随着经济市场的扩容增效和提档升级,非法集资案频现高发,严重扰乱了金融秩序,侵害了群众利益,破坏了经济发展。为依法惩治非法集资犯罪维护社会和谐稳定,多部门相继出台了一系列办法和措施予以打击和防治成果显著。由于涉案人员广泛、层级分化复杂且违法资产大多外流导致了一定侦查难度,关于入罪条件和量罪标准在民间存在不同声音。

近期,广东深圳一起非法集资的刑事旧案,经深圳市宝安区人民法院于2016年审理,从初审判案至今,当事人祝某一直都在提出异议,认为该案所认定的事实不清,案情及其多项证据自相矛盾,漏洞百出,且疑似存在诬陷问题,由是申诉到了广东省人民检察院,而后对于申诉经审查后被驳回的结果依然不服,目前仍在继续向上申诉。心似网结千千缕,意难平尽绵绵愁,究竟其中有何蹊跷和矛盾难以止息,以致于六年以来始终争议不断呢?

关于该案的实际情况,祝某所记述的是:“2012年9月,深圳市华中股权投资基金管理有限公司(下称“华中公司”)的董事长王某邀请自己入职,做系统管理工作,维护该公司会员网络系统的后台运行,法人代表刘某负责给付自己薪资,该公司总经理为崔某。

此前,王某等人就与云南的肖某于2012年初商定了一个共同开发尾矿项目,约定由肖某在其腾冲当地开办公司,预备经营该项目,王某等人再筹集资金投入建设。随即,王某等人以华中公司为主体,采用崔某制定的方案分工负责在社会上筹集资金近4千万元,刘某以其华中公司法人代表的身份与投资者们签订了《投资协议书》,承诺了定期一年的利息回报和本金返还。其中,崔某在河南筹集到的资金为22,909,501.00元,已经用于尾矿生产线建设。王某和刘某在广东筹集到了资金16,915,353.20元,所收款额去向不明。

2012年7月,肖某注册成立了云南省腾冲县继鑫工贸有限公司(下称“云南继鑫公司”)。2013年4月,王某和崔某于香港注册成立了中国矿业联合投资开发股份有限公司(下称“中国矿业公司”)。9月,王某以中国矿业公司为合作方,与云南继鑫公司签订了《股权转让协议书》,约定由中国矿业公司出资4000万元获得尾矿项目80%的股权。11月,唐某加入华中公司,接任法人代表,主要负责与投资者的联系交流和返利工作。至此,华中公司已有四名合伙人。

2014年初,王某和唐某聘请了业内人士李某担任华中公司总经理,全权负责公司的集资业务。李某又相继聘请了两位女士,其中甘某担任市场总监,张某做业务员。李某和甘某议定了新的方案,接续为王某等人的尾矿项目在社会上筹集资金。5月,唐某和刘某租赁了一间位于深圳的商务办公室,放置了华中公司营业执照,李某6月份到场后换上了中国矿业公司营业执照,让集资活动仅以中国矿业公司的名义进行,并让王某制作了中国矿业公司及其尾矿项目的宣传片视频等业务宣传资料,提供了云南继鑫公司尾矿项目经营许可的各种批文资料,全部整理成套用于集资活动的业务宣传,还聘请了讲师负责向客户宣传和讲解有关尾矿项目的科学技术和经济前景。刘某负责行政工作,为李某等人的集资活动提供客户接待方面的后勤保障服务。

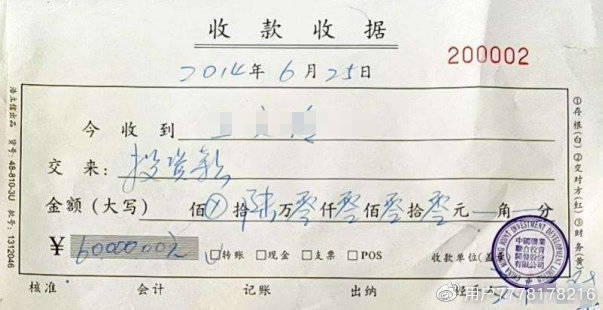

为了让客户放心投资,在李某的亲自引领和主持下,他们还组织了一些投资者前往云南腾冲尾矿实地参观考察,崔某负责现场接待并向参观者们详细介绍尾矿项目。10月,李某因病离职,集资活动于当年12月结束。2014年间,李某等人在深圳以中国矿业公司的名义筹集到了资金8,638,710.00元,没有与投资者们签订协议并承诺回报。公司财务部门所收款额已经用于向投资者返利和日常费用支出,系统数据中有账可查。

我是华中公司的系统管理员,2014年6月以后新增了任务从事会计工作。王某等人因为考虑到以后还会有其他更多的投资项目需要开发,让我分别于7月25日和8月18日注册了“中矿继鑫公司”和“中矿华商公司”两家公司并担任法人代表。王某计划开办一个P2P网络融资平台,以后让我的公司接手经营并管理系统,为他们提供基于P2P平台的银行对公账户转账结算服务,但是这个计划后来没有执行,因为王某把P2P平台打造完成之后送给了孙某的公司去运营,所以我的中矿继鑫公司和中矿华商公司注册登记之后都成了闲置,一直始终没有任何经营活动发生。”

2015年6月,深圳市公安局宝安分局将祝某等人陆续拘留。2016年2月,深圳市宝安区人民检察院以非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪提起公诉。期间,深圳市宝安区人民检察院两次退回侦查机关补充侦查,三次延长审查起诉期限。12月19日,深圳市宝安区人民法院作出刑事判决,认为该案系共同犯罪,祝某、刘某、甘某等人从中起主要作用为主犯,犯非法吸收公众存款罪,分别判处有期徒刑六年、五年、四年,并处罚金10万元、8万元、7万元。

若案情确如祝某所述,他只是一个财务会计,那么他是因何被判罪且罪量最高呢?祝某解释:“王某等人计划开办P2P平台这个事情虽然与华中公司集资的事情本来是没有什么关系的,但是在后来的非法集资案件中我的公司却被一些人拿来大做文章,有的投资人收不到返利,找不到董事长及其中国矿业公司,就拿着一些宣传资料和收据去举报我的中矿华商公司,以图把我的公司扯进来承担责任,付还投资款给他们,结果我的公司被错误的判定为是本案中的主体,由此整出了一桩荒诞离奇的刑案。”

根据诉讼文书的记载和祝某申诉书的反映,其中有个尤为奇特的情况,就是本该是涉案主犯的崔某居然被办成了控方证人,在该案中作证。起诉书中,那些显然并非祝某公司的业务资料和财务收据栽赃给祝某的公司,指控祝某租赁了涉案的活动场地,以其两家公司为主体进行非法集资,却对真正的租赁人唐某及其华中公司只字未提,隐瞒了真相。法院作出刑事判决,认定该案中的非法集资活动系祝某的中矿继鑫公司和中矿华商公司所为,祝某是法人代表,做财务工作,属于主犯,参与了共同犯罪。

祝某不服,提出上诉。2017年,深圳市中级人民法院裁定驳回上诉,维持原判,祝某因此被迫服刑,于服刑期间坚持向检察机关申诉。2018年7月10日,深圳市人民检察院作出《刑事申诉审查结果通知书》,认为一、二审判决定罪量刑并无不当,不属于确有错误,祝某的申诉理由不成立,不符合抗诉条件。此后祝某的申诉工作继续进行,申诉材料到了广东省人民检察院,结果同样是不予支持。

关于集资活动的主体公司,祝某表示:“根据会员网络系统的数据统计,李生等人以中国矿业公司的名义筹集到了资金8,638,710.00元,没有与投资者们签订协议并承诺回报,所有的《收据》上面加盖的都是中国矿业公司的印章。其中2014年后期的集资活动虽然是以中国矿业公司的名义进行的,华中公司已经退居幕后,没再对外公开宣传,但实际上依然是华中公司在其四名合伙人的共同掌权之下继续进行的,其尾矿项目与所有的活动密不可分,是三年以来始终贯穿所有活动的主线,华中公司和云南继鑫公司当初正是因为王某等人与肖某要合作开发该项目而先后注册成立的。”

论到本案办理工作中最大的问题,祝某表示:“在对于犯罪主体上的认定存在诸多矛盾和明显错误。尾矿项目的行政资料、宣传片视频、收据、包含财务账目的网络系统数据库等,还有肖某和崔某的证词也都与直接证据相互印证,都在将该案后期的集资活动主体指向中国矿业公司,明确了集资活动并非中矿华商公司所为,而一些投资人和部分被告人的口头说词却是将犯罪主体指向祝某的中矿华商公司。这两种不同的指向互相否定,是该案证据中最大的矛盾。此外,中矿华商公司是当年的8月18日才注册成立的,而集资业务和租赁办公场地等实际行动起码早在6月份就已经开始进行,其各种业务人员又怎么可能是在我的中矿华商公司担任职务并开展工作的呢?在办案工作中对我名下两个公司的犯罪主体的指控和认定是何等的错误和荒谬!”

其中,涉案场地的租赁人到底是谁的问题,祝某认为关系到集资活动的主体到底是哪家公司:“该场地是唐某于2014年5月30日预定租赁的,有物业管理处的收据为证,后来刘某支付了租金、水电费并购置了各种办公用品,所以该场地实际上是唐某和刘某二人共同租赁和开办的。物业管理处开出的收据,管理员罗某的证词和指认,还有租赁合同书上面唐某的签名,以及刘某在审讯笔录中的供认,都在共同证明此事确凿无疑。而更值得人重视和关注的是,此二人正是华中公司两任的法人代表,并且后来陪同总经理李某带领客户去云南考察该公司尾矿生产线工程的人正是刘某。唐某的涉案嫌疑如此明显,为什么本案中的指控和事实认定里面居然都没有提到他,原因是工作疏漏还是故意隐瞒?”

《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定:违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”:(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;(四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

律师表示:“论公司行为,那非法集资活动显然不是祝某的公司所为,许多的直接证据和事实逻辑都在证明这个事实;论个人行为,祝某确实只是做财务工作的,没有集资业务参与行为,更没有获得任何奖金提成回报那些好处,在实际业务中不享有实际经营权及利润分配权,所有投资者当中没有任何一个人是祝某介绍进去投资的,没有业务成绩就必然没有奖金提成那些好处获得,唯独获得的只有作为财务工作人员的固定工资。最高法所定的非法集资案定罪需要同时满足的四个条件,祝某没有任何一条具备,所以其个人行为显然也是根本不可能构成犯罪的。”

据悉,祝某已经向最高人民检察院提出申诉,同时附加提供了多项证据资料。防控金融风险作为打好防范化解重大风险攻坚战的主要战地,是求稳大局中经济安全之基、民生福祉之本。严峻形势下该案结果是会对未萌风险有力喝散?还是会对钻营投机的姑息助长?中庸之道,值得深思。